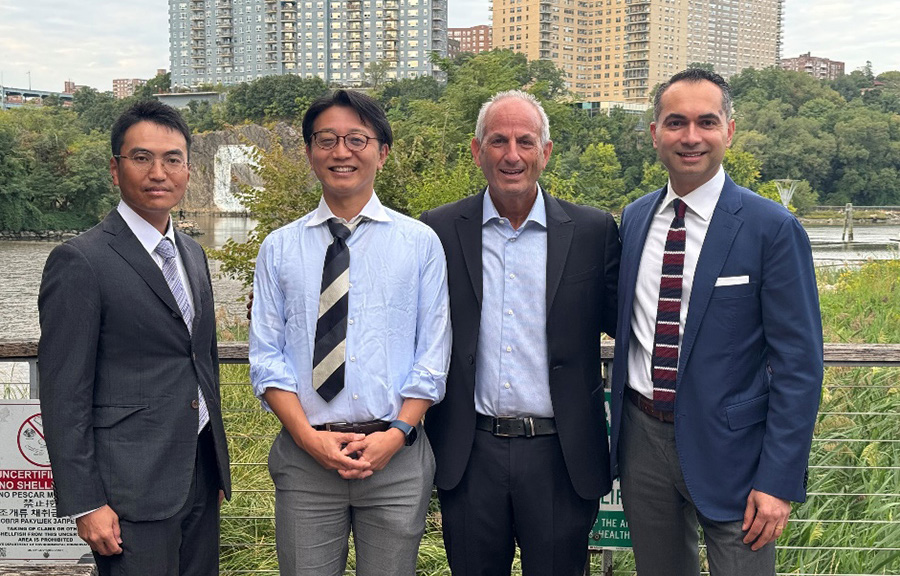

昨年(2024年)9月4日から10月4日にかけて、SECECトラベリングフェローシップにてヨーロッパ各地の施設と学会に参加する機会を頂きました。ご選任いただきました国際委員会の諸先生方、学会員の皆様、そして受け入れていただきましたSECECの先生方に深甚な感謝を申し上げます。また、パートナーとして5週間をともにすごしたChul-Hyun ”ジョー“ Cho先生(Keimyung University Dongsan Hospital Keimyung University, Daegu, South Korea)とは熱い友誼を交わすこととなりました(図1)。重ねて感謝いたします。

今回のトラベリングフェローでは、Patric Raiss会長のSECEC Annual Congressの出席後、Philippe Collin先生(Rennes, France)、Emilio Calvo先生 (Madrid, Spain)、Pascal Boileau先生 (Nice, France)、Alexandre Lädermann先生 (Genève, Switzerland)、Jörn Kircher先生 (Hamburg, Germany)、Ofer Levy先生 (Reading, UK)、そののち再びPatric Raiss先生 (Munich, Germany)を訪問し、Karl Wieser先生 (Zurich, Switzerland)の主催するBalgrist shoulder courseに参加したのち帰国しました(全行程は約5週間、図2)。

1. SECEC annual meeting

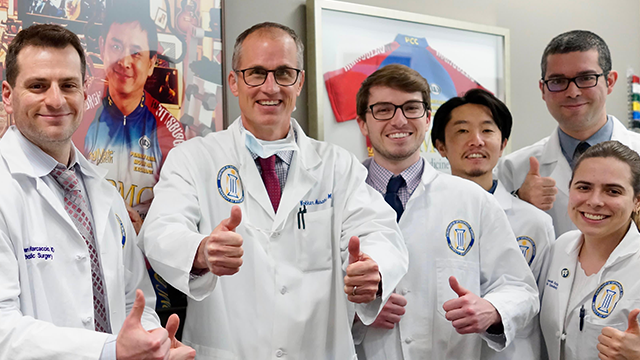

2024年のSECECは、Patric Raiss会長のもとミュンヘン(ドイツ)で開かれました。菅谷前理事長が招待講演をつとめられ、またAsian Perspectiveのセッションが設定され私も口演の機会が与えられるなど、アメリカ、日本とは異なる視点と切り口の国際的な学会としてさらに拡大しているようです(図3)。一方で、応募演題のうち口演が35、ショート口演(3分)が90、ポスターが163と、きわめて狭き門となり、全体の採択率は4.3%だったそうです。SECECの前会長(2024年9月退任)のPhilippe Collin先生は、自ら6題を応募しすべて落選したと会長講演でお話されていました。しかし、そのうちの1つはAJSMに採択されたので、rejectになったからといってあまりがっかりしないようにと強調されていました。私も、JSESに採択された論文がポスターになりました。

2. Dr Philippe Collin (Rennes, France)

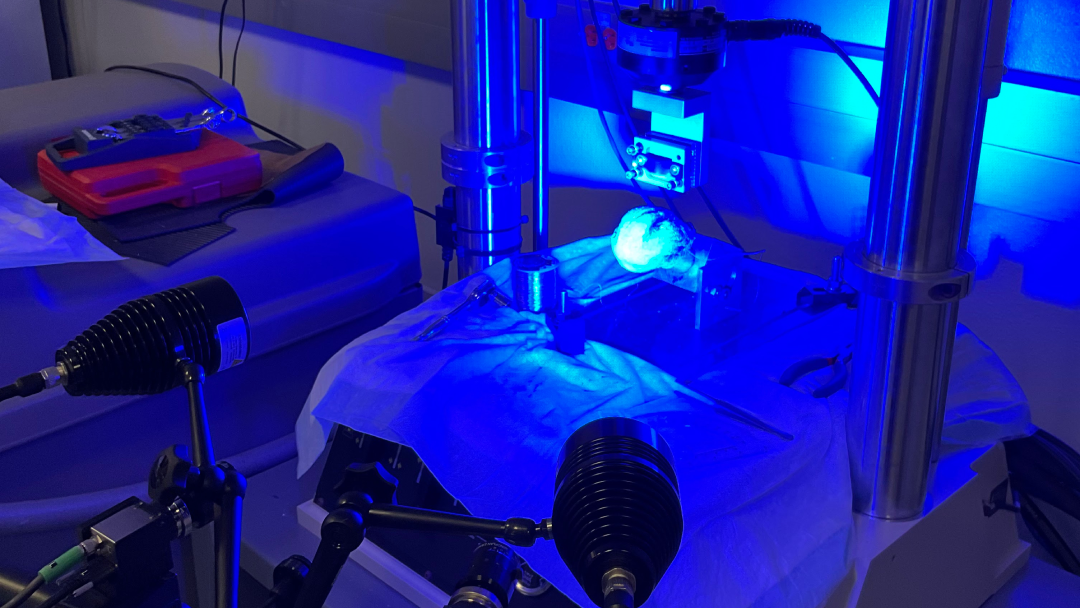

SECECのあと、Collin先生の病院を訪問しました。あまりの寒さに驚きましたが、Rennesではこの時期の気候としてはめずらしくはないそうです。Open Latarjet, TSA, RSAを見学しました。注目したのはRSAのglenoid側のコンセプトで、広くおこなわれているreverse shoulder angleにあわせた設置ではなく、ほぼtiltのつかない外側化を目標としているそうです。もともとの回転中心に近づけることが狙いであるとのお話でした。おそらくマーク・フランケル先生(タンパ、アメリカ)と同様のお考えと思われます。手術見学では、患者さんにさわることが無いよう、「簀巻き」にされました(図4)。初めての見学施設だったので、これがヨーロッパのスタイルかと驚きつつ納得していましたが、後にも先にもここだけの体験となりました。

3. Dr Emilio Calvo (Madrid, Spain)

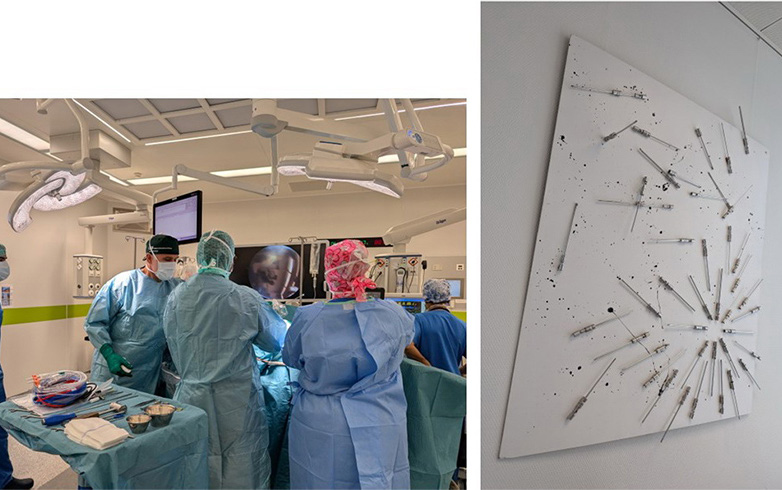

Calvo先生には、鏡視下Latarjet(図5)、RSA、鏡視下バンカート修復、関節鏡視下授動術をみせていただきました。Rennesとうってかわって暖かい、むしろ暑い気候となり、手術室でもスクラブしての参加がゆるされました。また、マスク着用も緩く、病棟や外来はもちろん、手術室内でもマスク不着用者がみられました。我々2人のプレゼンを先生とフェローに披露し、フェローの研究をみせて頂きました。もちろん、そのあとに伝統的なスペイン料理をいただきました。

4. Dr Pascal Boileau (Nice, France)

RSA、鏡視下Latarjet、ARCRなどを見学しました。各国からたくさんのFellowが短期~長期に滞在しており、私たちが到着したときは偶然、高知大学の森本暢先生がフェロー着任初日で、久々に日本語で会話ができました。外来はもちろんフランス語でおこなわれており、難度の高い体験となりました。一方、手術では宗家BIO-RSAや2件の鏡視下Latarjet(図6)が淡々とすすんでいくことに感銘をうけました。ニースの気候も観光施設も素晴らしく、多くの見学者とフェローが集うことに納得する訪問となりました。

5. Dr Alexandre Lädermann (Genève, Switzerland)

ニースの後、スイスの国際都市であるジュネーブに移動し、レーダーマン先生の外来と手術を見学しました。壁のオブジェが関節鏡の部品で作られていたり、マネキンに学会参加証が山のように掛けられていたりと、新たな使い方も目の当たりにしました(図7)。外来では、ほぼ全例にレーダーマン先生自らエコーを使用して診察をおこなっていたりと、日本と近いスタイルが印象的でした。アメリカではあまり見ることのないヨーロッパの進取性を感じます。夜は、チーズフォンデュをいただいたのですが、本場の店はチーズの香り(におい)がかなりつよく、服までチーズに浸ったようになりました。味は最高でした。

6. Dr Jörn Kircher (Hamburg, Germany)

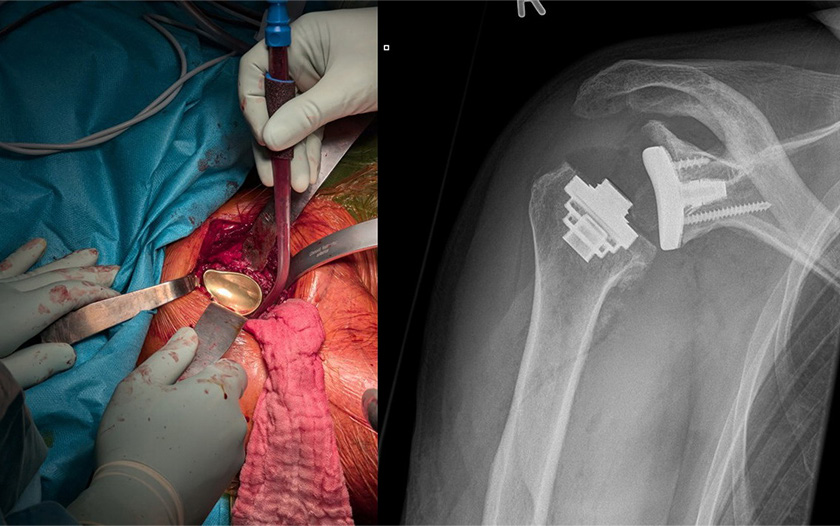

ジュネーブを発ち、ドイツのハンブルクに赴きました。ハンバーグをイメージしていたのですが、予想に反して海産物が主の都市だそうです。内陸に位置しているはずなのに運河をつかって毎日のように大型船が行き来しています。RSAとTSA、Open Latarjetなどを見せていただきました。カーシャー先生の手術は堅実できれいな手技で大変参考になりました。一方、同僚のRobert Hudek先生は大きな関節窩骨欠損に対する腸骨移植を併用した制動術やメタルのグレノイドを使用したaTSAなど、かなり攻めた手術をおこなっておられました(図8)。

7. Dr Ofer Levy (Reading, UK)

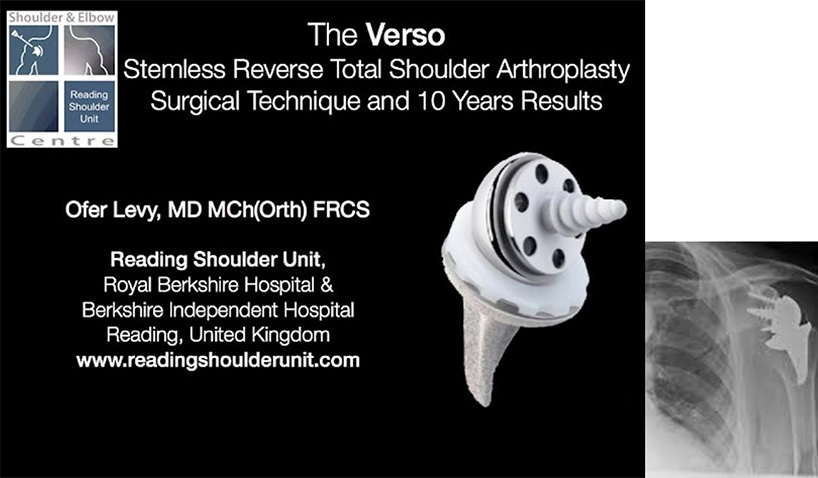

レヴィー先生の手術には驚きました。RSAとARCRをみせてもらったのですが、RSAでは上方アプローチから全例で肩鎖関節を切除し、5号糸を用いて後方腱板の部分修復を追加されていました。用いたインプラントはVersoというレヴィー先生オリジナルのショートステムインプラントです(図9)。デルタIIIと同じ時期の製品にもかかわらず時代を先取りした設計で、多くの長期観察例をお持ちでした。関節窩側の外側化はほとんど行われていませんでしたが、外来受診された患者さんの内外旋および挙上ROMは素晴らしく、RSAにおいてもなお腱板の果たす役割の大きさを痛感いたしました。

ところで、Reading Shoulder InstituteはBerkshire Independent Hospitalに故スティーブン・コープランド先生が設立されたユニットです(図10)。レヴィー先生は、もともとご出身のイスラエルに戻られるつもりだったそうなのですが、コープランド先生が亡くなられたあと、跡を継がれることに決めたそうです。最近、築500年のお宅を少し改装されたとお話されていました(図11)。

8. Dr Patric Raiss (Munich, Germany)

イングランド(UK)から、再びミュンヘン(ドイツ)に戻り、ライス先生の施設でRSA, TSA, ARCRを見学しました。RSAではCTで計画した術前テンプレートにあわせて調整し使用するリユーザブルPSIガイドを用いて関節窩のインプラントを設置しておられました。ガイド作成時間においても、廃棄物低減の意味でも、有用な方策と感じます。また、SECEC事務局は、オクトーバーフェストの時期を選んでこの時期のミュンヘンに到着するプランを設定してくれており、ドイツビールの洗礼をうけました。オクトーバーフェストのビールは特別醸造で、アルコール度数が7%に増強しているそうです(図12)。ジョッキも重く、内容量も1Lと、いろいろな意味でヘビーな体験となりました。

9. Dr Karl Wieser (Zurich, Switzerland)

トラベリングフェローの最後に、ワイザー先生主催のBalgrist Shoulder Courseに参加しました。先代教授のクリスチャン・ガーバー先生はすでに引退されており会場にもお越しではありませんでしたが、コースの講師はヨーロッパのみならず、アメリカ、カナダからも招聘されており、ワシントン大学のジェイ・キーナー先生や次期ICSES会長のジョージ・アスワル先生など、人気の演者のディスカッションを聞けたことは大変有意義な体験でした(図13)。JDワーテル先生や、フィリップ・モロダー先生といった新進気鋭の臨床家もプレゼンに招待されていました。

旅の過程にこそ価値がある – スティーブ・ジョブズ。

出発前はかなり長い旅程だと思っていたのですが、気づけば帰国していました。ジョブスは、旅で明確に何事かを得るのが重要ではなく、なければ無いでそれもよい、大事なのは過程だと語っていたそうです。今回のトラベリングフェローでも、論文からでは伝わってこない、言語化し難い、「なにか」に触れたように感じます。貴重な体験を形として提示できないことに対する言い訳になりますが、トラベリングフェローは行く前と後で、視点を変えてくれます。重ねまして、このような機会を頂けたことを深く感謝いたします。ありがとうございました。